虽已进了末伏,沪上酷热不输长夏,午后闷蒸感十足,早晚倒是一日凉似一日,金风吹拂中,最后一轮蝉鸣极盛而又渐衰。

处暑近前,《月令七十二候集解》说:“处,去也,暑气至此而止矣。”“处”是终止,也是“出”之意。但按以往经验,处暑后尚有半月秋老虎,民间还曾有谚云:“大暑小暑不是暑,立秋处暑正当暑。”

室外白日热浪袭人,只好宅着。空调间久坐,户外运动不足,信息严重过载,至深夜时常想睡又睡不着,脑中混杂思绪如万马奔腾。向外抓取无度而不能静,向内混沌无明而不能安,这是现代人的通病。

此季余暑兼秋燥,于人体极伤阴,调养重点应放在清火滋阴上。好在农忙过后物产丰,菱角、莲藕、秋梨、百合、茄子等食材都是应季滋补佳物。

命带驿马,总忍不住想出行,夏杪秋初尤其想去山中探幽,但杂务缠身,也想避开暑期旅行返程高峰。

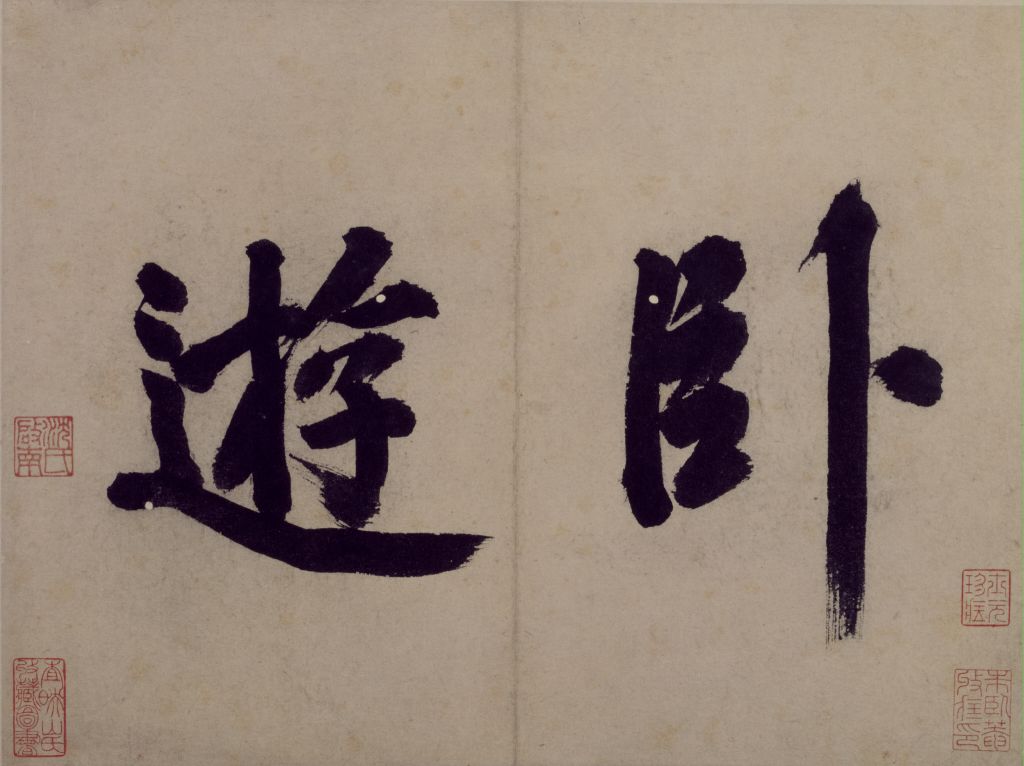

既然身不能动,神游也可解闷,书架上几册历代国画名作撷英,全部拿到床上。半倚半卧展卷,心随着视线步入水墨山水的世界,俯仰之间便是风光无限。

沈周卧游图册 册页上的“卧游”之名源自南朝(宋)宗炳在居室四壁挂山水以当卧游的典故

山静如太古

“卧游”一词最早见于南朝画家宗炳的《画山水序》,他如此说:“老疾俱至,名山恐难遍睹,唯当澄怀观道,卧以游之……”

今人轻而易举便能在旅行的地理范围上胜过古人,不少人年纪轻轻已称得上看遍名山大川。但我们看得越多却越难以满足,当“远方”朝夕可至且喧闹不堪,诗意便荡然无存。有时候,我反倒羡慕古人,为了会一位故交或者赴一场雅集徒步、骑马、乘船,翻山越岭、跋山涉水、从春天走到秋天,最终的相聚或许只有几天甚至半日,但沿途所见所闻所感所思足以写成一部诗集,绘成一幅长卷,流传一段佳话。

此番水墨山水卧游的第一程,是范宽的《溪山行旅图》,此画被董其昌誉为“宋画第一”,也是我此前入手画册中年代最早的一幅。晋唐山水多为青绿,重装饰、轻笔法,传世作品少见,水墨山水基本已湮灭,只有敦煌壁画和唐代墓室壁画可供参考。而两宋山水佳作存世多,如范宽、郭熙等人的真迹犹在。故今人习国画多从宋元入手,范宽是第一位需要拜谒的大师,走进他笔下的山水中,需怀着谦恭,步履放慢放轻。

硕大的山体,迎头扑面、气势森严、犹如沉睡的巨神。想当初,看第一眼就被震住,那是多年前的十月。如今再看,依旧赞叹不已,如此险峻的构图,极强的视觉冲击力,给人以巨大的不可回避的压迫感,像是某实验先锋电影中的镜头,居然是由宋代画家完成的。

可是你再看这巍峨高耸、宏伟雄浑、占据了画面三分之二的高山,居然有似远似近、虚实不定之感。它的存在感如此之强烈,可又叫人疑惑它是云雾中生发的幻象;越是厚重之处反而越朦胧,超拔之气从内而外透出来;它的细节写实,山顶深茂的林木、谷间飞流的瀑布、峰下嶙峋的岩石、路上艰难跋涉的旅客与骡马,可看得久了,便更觉得这些活灵活现的细节像是存在于不同时空的符号,被凑起来组成这样一片山水,有种神力使它们相聚便能相洽,光和能量彼此传递循环,形成这样一个自成体系的高古苍茫的世界。

在这样的世界中,“人”是渺小的,“人心”惟有敬畏拜服。天地苍茫、时空无限,山静如太古,江河湖海、森林沼泽沙漠皆如是。日子一天天循环,四季一轮轮交替,生命短暂又生生不息,画不尽生灭之欢喜与哀愁,而造化无常,只有彻底“无我”,才能与宇宙万物浑然相忘又合而为一,才能得极致的解脱。

沈周卧游图册-秋景山水

“痴心似雪”清凉生

说起元代画家黄公望,世人最先想到的必定是《富春山居图》,此画被誉为“画中兰亭”,但我最爱的一幅黄公望作品,却是与《富春山居图》风格差异较大的《九峰雪霁图》,余暑中卧游,顷刻便能心身皆静,清凉自生。

第一眼,我差点惊叫起来,这是元代水墨山水画?这太像一幅现代的平面构成作品,点线面,重复、变形与解构,疏与密、松与紧,精心设计的巧妙节奏无处不在。

最令人叫绝的是此画对雪的表现和处理。不了解中国水墨山水画的人不晓得,如何画雪景向来是个难题。在传统画法中,因为笔法的重要,山石素来是画家着力的重点,留白的往往是近处的流水和远处的天空。而在此画中黄公望却一反常规,将近水与远空皆渲染成深色,近处的山石则大面积留白,只在最必要处进行精简刻画,远处的层叠错落的山峰则以深浅不一的淡墨渲染,使之能够呈现出远近得宜的距离感。

而草木的笔法,初看似乎漫不经心疲软无力,但再看却觉出妙处,正因这笔法的松弛,看似随意的空隙就有了积雪之感,连树下的屋舍亦是如此,远看便是大雪满屋檐的银装素裹。

好一派清冷寂寥、好一派空幽虚静。时光在这里似乎凝滞了,风雪起了又止,春去春来无踪,江水流淌不息,而山永远静默。循着狭窄崎岖的小径向风雪更深处去,每多走一步就离尘世更远一些,回顾身后白茫茫一片,而求道之心终不改。

右上角留下题记曰:“至正九年春正月,为彦功作雪山,次春雪大作,凡两三次,直至毕工方止,亦奇事也。大痴道人,时年八十有一,书此以记岁月云”。也就是说,这或许是当年,81岁高龄的黄公望,为了给朋友画雪山去现场写生,恰好天公作美下了两三场春雪,直到此画完成雪才停止。若真如此,一位八旬老人,于春雪中、深山间作画,于艺术、于友情、于他自己信仰的宗教,皆可谓是执着成痴了,无愧他自称为“大痴道人”。

之所以对此图别有钟情,还因我如今居于松江,而此图得名源自明代书画巨擘、松江人董其昌在一幅仿本上题的《九峰雪霁图》。松江西北散落着一群小山丘,其中厍公山、凤凰山、薛山、佘山、辰山、天马山、机山、横云山、小昆山被誉为“松郡九峰”,董其昌还曾作《九峰寒翠图》,且黄公望也曾长期居住于此,那么他以熟悉热爱的家乡山水来命名黄公望此作也在情理之中。

黄公望享年85岁。明董其昌《画禅室随笔》有言:“黄大痴九十而貌如童颜;米友仁八十而神明不衰,无疾而逝,盖画中烟云供养也。”

沈周卧游图册-秋山读书

心怀高山拈花归

几年前曾在苏州博物馆参观过吴门画派的展览,其中大多是沈周的画作。

沈周是明代吴门画派的创始人,文征明与唐伯虎的老师,生于苏州府长洲县一个富贵的书画收藏世家。从祖父那代起便不重功名,沈周更是一生不应科举,整日待在城外清雅之地修建的竹屋中,吟诗、作画、焚香、饮茶、会友。他的高祖与元四家之一王蒙是好友,家里藏有不少王蒙真迹,还藏有黄公望的《天池石壁图》《富春山居图》以及倪瓒的墨迹等,自幼浸染在这样的环境中,又显现出过人的天赋,沈周能成为开宗立派的大师并不稀奇。

印象最深的是他早年与晚年的“细笔”与“粗笔”作品之间的对比。沈周40岁壮年,处于从小幅作品向大幅作品、从技法的精进到个人风格的形成稳定的转型期。有一幅是他此阶段最具代表性、各方面都趋于完美的经典之作——他41岁那年为老师陈宽70岁生日祝寿所作的《庐山高图》。

与《溪山行旅图》和《九峰雪霁图》相似,《庐山高图》同样是主体性构图,崇高的主山耸立入云、轩昂雄伟,但却无太浓重的压迫感,反倒令人觉得此画中之庐山对人世间敞开着胸怀,既高山仰止,又心向往之。只是找寻登山之路的时候会迷惑,这陡峻崎岖、林木深幽,此去须得下定决心。

右下角以极细线条勾画的小人,若不仔细看很容易漏掉,却是点题之处,沈周以此画赞颂老师“荣名利禄云过眼”的崇高品质。但作此画时,沈周并未见过庐山,此图纯属他想象而画。

中国水墨山水画,尤其是文人山水画,所画山水从来不是现实中具体某处山水,而是看过尘世山水后经由艺术加工创造出的理想化的山水,最能反映作者当下的内心状态和精神境界。沈周虽大多数时间生活在江南吴地,却能凭想象而画此般浑厚恢弘之作,可见他宽广的胸襟和高标的风骨。

实际上,沈周是个温厚、纯真、风趣之人。仿倪云林的画总是被师父说过头,他便作诗自黑说:“苦忆云林子,风流不可追。时时一把笔,草树各天涯。”因为声名远扬,不少人前来求画,他一点不拿架子,不论是僧人、官宦还是贩夫走卒都笑脸相迎,遇上有人作他的假画卖,居然还帮人家落款,因为想着人家或许是太贫苦才如此。赏花归来填词说:“花尽春归厌日迟。玉葩撩兴有新栀。淡香流韵与风宜。帘触处、人在酒醒时。生怕隔墙知。白头痴老子,折斜枝。还愁零落不堪持。招魂去、一曲小山词。”

关于卧游,他如是说:宗少文四壁揭山水图,自谓卧游其间。此册方可尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,殊得少文之趣。倦则掩之,不亦便乎?他一生平淡天真,不慕虚荣、毫无做作,是心怀高山技艺精湛的吴门画派领袖,也是拈花而归还怕花瓣掉光的白头痴老子。

无论大宗师还是普通人,都一样要于尘世间随命运之浪起伏,经历人生四季代谢的洗礼,所能做的不过是向内守住本心之真、忠于自我,向外发挥本性之长、善待他人,若能内外相对协调而不困于冲突便是好日子。