长江水奔流不息,见证上海这座城市的潮起潮平。近年来,我国加大重视资源型及生态环保型社会建设力度,污水污泥处理作为保护水环境的最后一道防线,已成为环境保护的重中之重。驻守在东海岸边的白龙港污水处理厂,承担着上海约1/3的污水处理量。作为污水处理中的关键一环,杨戌雷亲身经历并见证了上海污泥处理从小到大、从弱到强的全过程。凭借不懈的努力与追求,他一步步成长为中国污泥处理领域的蓝领专家。

凭借专业实力降服“洋机器”

在80后杨戌雷20年的职业生涯里,他的每一个阶段,总被外界赞誉为“年纪轻轻挑大梁”。2011年,喜欢迎难而上的杨戌雷被委以重任,迎接一项史无前例的挑战。白龙港污水处理厂完成升级改扩建工程,他调任污泥处理车间主任,担负起8套消化系统、3套干化系统、26套深度脱水系统的接管运行任务。

(杨戌雷在污泥二期车间打开观火镜观察焚烧炉的火焰燃烧情况。)

“我自己完全是一张白纸,我们整个团队也是零基础。”杨戌雷回忆,那两年里几乎一大半的时间都是在单位里度过的。白天在各个“阵地”上,他爬上爬下、钻进钻出,摸管道、研究设备。晚上挑灯夜战,翻图纸、学习原理,与“赤膊兄弟们”一起吃盒饭、打地铺。杨戌雷说,就是他们这样一群不被看好的“土八路”,仅用了一年时间就实现全面接管污泥三大系统。

在后面的几年里,杨戌雷和团队又根据实际的运行经验,对设备、设施、工艺上存在的问题,着手进行技术改进。比如,在污泥消化阶段,把沼气冷凝水手动抽吸泵,改为带有安全保护装置的自动气动隔膜泵,大幅降低了设备的故障率和职工的劳动强度;在干化阶段,在除臭管道上加装迷宫式的粉尘收集装置,避免了因管道堵塞造成的粉尘管道切割上的安全风险。

赓续薪火培育行业人才

近年来,污泥新建工程建设不断加快,但掌握处理污水污泥先进技术和知识的行业人才却极为紧缺。

“一个杨戌雷能怎样,有一群杨戌雷才是好的。”作为行业内的标杆人物,全国劳模杨戌雷一直在思考,如何借助以他领衔的劳模创新工作室,为行业输送一支治污高技能人才团队。为了加快从理论学习到上手实践的转化速度,工作室探索出了包括理论知识讲授、实际操作指导和参与项目研究的“三位一体”带教法,并完善“在培训中学、在创新中学、在实践中学、在交流中学”的四学模式。此外,他还参与编写了污泥运行相关技术规程,以及《污泥处理工》国家职业资格教材,填补了国内污泥工种教材的空白。

值得一提的是,劳模创新工作室的工作成员已经开始陆续“走出”白龙港,带着技术与成果服务全国。稍早前,杨戌雷带领的团队技术骨干为郑州马头岗、福建漳州等相关企业完成设备调试,为企业市场化布局做出了贡献。

全力守护申城碧水安澜

2022年3月以来,上海疫情防控形势日益严峻,为保障市民生活安全有序,3月16日起,白龙港污水处理厂启动封闭运行模式,有着15年党龄的杨戌雷立即申请首批驻厂。

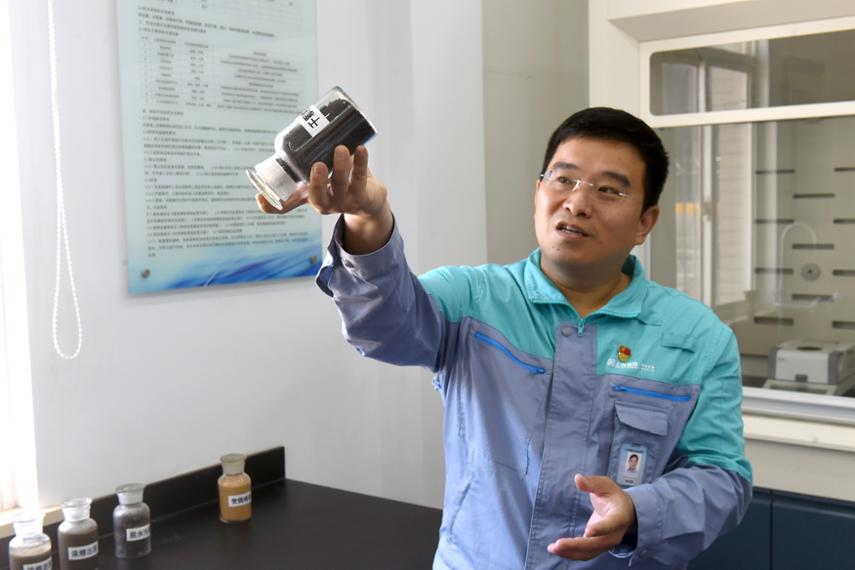

(杨戌雷向记者展示污泥干化后的污泥干颗粒。当前,污泥干化工艺可以将污泥的含水率从80%降低至10%以下。)

受疫情管控影响,供水管线沿途用水量突变,导致白龙港污水处理厂污泥相关设备无法均匀混合药剂,严重影响了污泥焚烧炉正常稳定运行。“现在是驻厂封闭运行期,专业维修人员进不来,我们自己上。”杨戌雷与团队连夜召开会议,技术骨干们经过协商确定了几项方案。杨戌雷对每项方案都认真进行指导,分析其中利弊,探讨改进方法,最终确定了可行性方案。方案确定后的48小时,是对工艺进行精确调整的阶段,杨戌雷坚守现场,亲自调整工艺运行参数,监控设备设施状态,凭借20年来扎根一线“摸爬滚打”的经验,确保了焚烧炉正常燃烧,最终所有工艺运行全部恢复正常。

“作为一名党代表,我的职责就是要带动身边更多的党员和群众努力工作,高标准、严要求完成组织交付的工作任务,努力当好行业发展的‘领路人’,不断破解污水污泥处理技术发展瓶颈,加快技术成果转化,在污水污泥处理领域做出新成绩,为守护申城碧水安澜贡献自己的力量。”这就是党员杨戌雷对于事业、人民的庄严承诺。

(头图:杨戌雷在污泥二期车间巡视检查焚烧炉运行状态。)