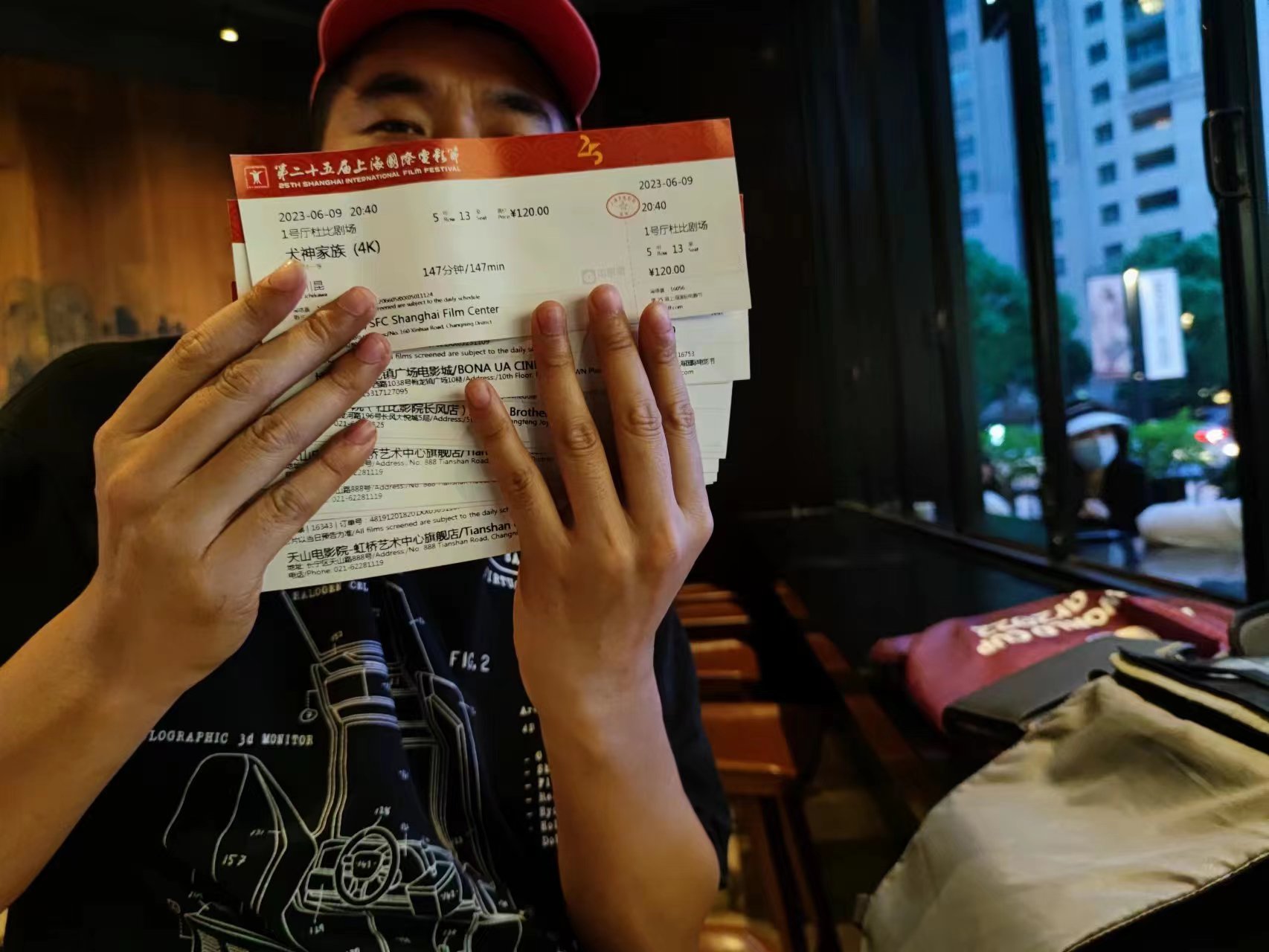

头图为李佳乐展示此次电影节所购买的电影票。

今年的上海国际电影节开票日,有超10万用户第一时间参与购票,首日售罄的场次便有479场。八小时之外,职工影迷投入电影节的劲头丝毫不减。连日来,本报记者调查采访发现,随着电影节展映影片不断多元化,职工影迷的口味也变得越来越多元和专业。“热门”不再是唯一的热门,每一位影迷都在找寻他们自己心中的那部“白月光”。

第一部看的是《犬神家族》

受访人:某贸易公司销售经理李佳乐

走出电影院,李佳乐给记者发来了几张自己观影前拍的照片,今年上海国际电影节,佳乐看的第一部电影是《犬神家族》,对这部经典老片,他赞不绝口。影片结束后,他跟全场的观众一起,起立、鼓掌。“上海电影节回来了,真好。”

自认“非主流”影迷

抢了10张票但仍有遗憾

佳乐是某贸易公司的销售经理,从事汽车零配件领域的对外贸易工作已十多年,今年电影节,是他抢到票最多的一次——10张电影票,已然创下“新高”,此前,3-5部是他的常态。由于工作地处普陀、嘉定交界处,周边的影院是他的首选,“还有天山电影院,因为那是我以前常去的影院。”

在一个工作日的晚上,佳乐向记者展示了他此次电影节的“斩获”。10张票中既有《犬神家族》这样的热门片,也有《蝎尾狮》《巴格达梅西》等相对小众、但充满个人喜好的电影。“我是一个非主流的影迷,买的也是不那么热门的场次,所以成功率还挺高的。”在佳乐的眼里,自己购票主要有这样几个原则:西语片、悬疑片、恐怖片,以及在题材、时间、影院条件符合的情况下,选择一些口碑影片。

佳乐的“非主流”,从他与西语片的“结缘”可见一斑,并非因为某位导演、演员或是某部作品,而是一位曾在西班牙巴塞罗那踢球的荷兰足球运动员。“当时大概是2001年,克鲁伊维特在巴塞罗那俱乐部,国内新闻报道没那么发达,为了获得更多信息,我便转向了外媒报道,但是荷兰语太难了,退而求其次,我自学西班牙语,也接触到西语片。”

在佳乐看来,电影无疑学习语言的一大“助力”,因为“可以了解当地人正常说话的习惯”。2013年第十六届上海国际电影节,他买的第一张电影票就是西语片《小小世界》。如今,能够在大银幕看到西语片的机会,他都格外珍惜,“我喜欢看快语速的西语片,之前还去了阿根廷电影展。”佳乐坦言,时间久了,自己对西语片也慢慢有了超出语言原因的喜爱,“西语片的风格比较烧脑,经常有反转反转再反转,前几年的西语版的《完美陌生人》是这样,这次有部《蝎尾狮》,我同样期待。”

除西语片外,悬疑、恐怖类的电影也是佳乐的最爱,“我每次看都害怕,之前看《昆池岩》,哪怕被剧透的不要不要的,还是会被吓到。”这种“既害怕又好奇”的心理,驱使他越怕越看、越看越多,今年他购买的《灵媒》等影片,都属此类。此外,身为阿森纳俱乐部的死忠球迷,佳乐这次特别选择了一部《巴格达梅西》,感受“球迷+影迷”交集所带来的碰撞。

虽然行程已然十分“丰富”,但佳乐仍有遗憾,例如《悲情城市》,他依然希望能够在院线“一睹风采”。

与好电影“久别重逢”

“电影节是完全不同的体验”

2013年首次接触上海国际电影节,2017年因朋友推荐正式“入坑”。今年,上海国际电影节暌违两年的“久别重逢”,佳乐的期待和兴奋,也体现在购票方针的变化,“这次有部《驴叫》,听说口碑不错,是我喜欢的电影院,又是最后一天,时间地点都合适。这如果放在往年,我肯定是不会看的,但今年我就买了。”

佳乐说,在电影节看电影,是一种不同的体验。“10年前我看过一次《穆赫兰道》,但没完全看懂,是看了解析才大致明白。后来,也是一次电影节的机会,我看到了高清修复的版本,很多之前不曾掌握的细节都看到,很多不懂的地方一下就通了。”他说,为了能在大银幕看到这部电影,他几经询问,最终才求得一位影迷“割爱”转让,还打“飞的”去外地观影。

电影节的另一大不同体验,就是与拥有共同爱好的人同悲同喜,“和现场看球一样,身边都是球迷,你能明确感受到自己融入在那个环境里,看电影也是一样,大家一起高兴,一起害怕,这种感觉是我喜欢的。”不仅如此,遇到喜欢的电影,佳乐还希望和朋友分享,这种分享让他感到“缓解了自己的生活压力”。

佳乐对上海国际电影节记忆最深的,是每次电影结束后来自观众的掌声。这在他看来,是一种礼仪,“一开始还有些莫名,但时间久了也就‘入乡随俗’了,好电影来之不易,这些掌声就是一种感恩的表现。”

首场电影结束后的掌声经久不息,让佳乐有些动容。他告诉记者,这久违的掌声,既是献给创造出电影的人们,也是献给让上海国际电影节回归的无数工作人员。

李佳乐的片单

《坠机惊魂》

《犬神家族4K》

《死亡密码(4K)》

《灵媒》

《巴格达梅西》

《Soho区惊魂夜》

《入境时分》

《我的名字是阿尔弗雷德·希区柯克》

《蝎尾狮》

《驴叫》