当前,上海市疫情形势严峻,多家建设单位正火速援建国家会展中心方舱医院。这里整体建成后有望提供超过4万个床位,将成为上海目前规模最大的方舱医院。在国家会展中心方舱医院即将交付之际,劳动报记者探访此地,在忙碌的人群中,聆听来自中建八局的方舱医院建设者们的故事。他们的付出,终将汇聚成战胜疫情的希望之火。

抢速度、工作面细致到一张床

4月6日,由中建八局紧急驰援建设、共配备13956张收治床位的上海临港洋山特保区集中收治点成功建成交付。来自中建八局发展建设公司上海分公司的生产副总王昌也是前去支援的一员。“接到通知的时候是3月27日晚上8点多,由于封控在宿舍,在和所在街道报备后,当晚我就赶到了现场。”王昌告诉记者,在去现场的路上,他就开始安排起物资、劳动力的调配。

为了节省时间,现场施工时边设计边施工,“我们把施工区域分成了7个工区,分公司总经理担任项目经理,班子成员担任工区长。这样化整为零的做法更能够提高效率。”王昌解释道,自己在现场的一个重要工作的是就是确保环节与环节之间的衔接,“比如说一个床位完成了,就及时插入管线安装,一旦有工作面,就立刻穿插下一个工序,做到人等工作面,没有工作面等人,实现无缝衔接。”

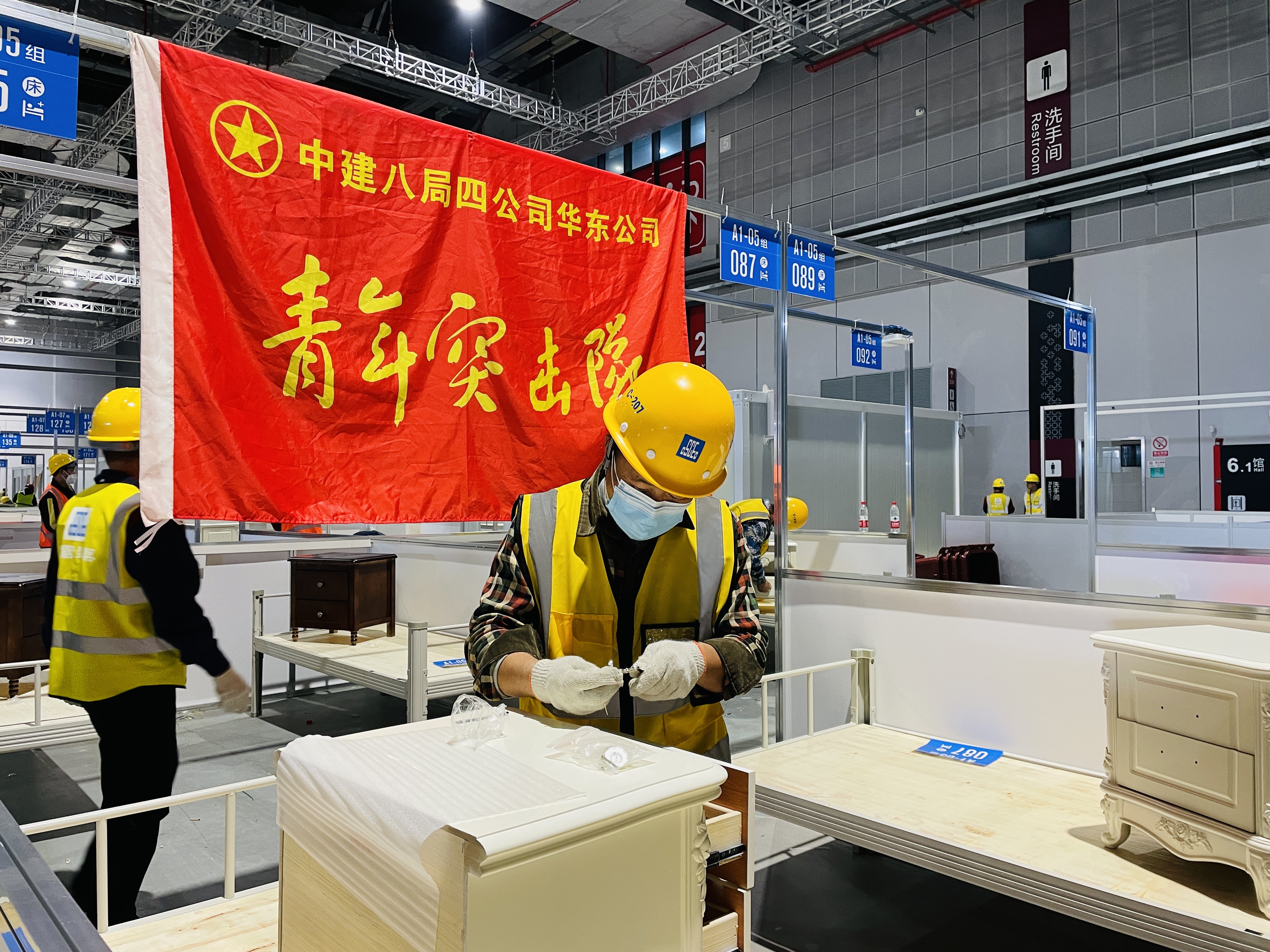

“方舱医院的建设更多是对资源整合的考验。”中建八局四公司华东公司党总支书记、总经理谢延锁27号晚上11点,同样接到了任务。一放下电话,他就在盘算资源——劳动力、材料等,当他夜里到达现场后,已召集40余名管理人员、300多名工人。“从劳动力到材料,都是考验,比如从外地进材料、途中的运输等,稍微组织不好就会造成道路堵塞。还有劳动力的问题,现在能找到有战斗力的劳动力已是难题,还要考虑最困难的防疫。”

谢延锁告诉记者,方舱医院的建设的劳动力有数千人,为了做好他们的防疫工作,除了落实政府要求外,项目也采用了一些实用的小方法,“比如说每天的核酸和抗原检测,为了能及时回收,防疫组想出了让工人以测试后贴好标签的试剂盒领取早餐或者午饭的方法,做好回收工作。并通过人员台账核实,确保不漏一人。”

克难关、项目工地就是一张床

据统计,此次中建八局为上海临港洋山特保区集中收治点共配备13956张收治床位,并负责将原国家会展中心5、6号馆改造为集中救治场所,该方舱医院改造面积约13万平方米,两个场馆改造完成后可布置隔离床位1.5万张以上。而作为这些床位的“缔造者”,无论是王昌、还是谢延锁,都已经在项目工地上打了好几天地铺,为的就是更快的盯紧项目。那些天,工人们还可以轮班上岗,而现场的管理人员平均每人每天的睡眠时间只有2-3个小时,“都是趁着工人吃饭的时候稍微眯一会。”

4月5日凌晨,中建八局在完成上海临港洋山特保区集中收治点建设任务后,又接到驰援上海国家会展中心方舱医院的建设指令,闻令而动,他们要在这场争分夺秒的逆行战中完成新的任务。谢延锁也因此开启了“洋山特保区集中收治点-国家会展中心方舱医院”之间两点一线的工作节奏,即使坐上车,他也没机会休息,一天上百个电话,不少都是在路上完成的沟通工作。

“那几天每天都要走好几万步,脚上都是水泡,而且十几天了,我就洗了一次澡。”4月6日晚夜里3点多,完成了洋山港任务的他,在国家会展中心周边酒店洗了这么久以来唯一一次澡,随后由于洋山港又遇到维保方面的工作需要协调,临城5点他又出发奔赴临港……

“其实做工程,睡得少是经历过的,但这次这么突然的还是第一次。”谢延锁告诉记者,虽然有诸多的困难,但过程中同事们所展现的精神给了自己很大的鼓舞。作为一名党员,他也深深为党员们所触动,特别是年轻党员。“我们方舱后续需要入驻维保人员,在征集报名时,我们会考虑年轻职工是否有顾虑、家长是否有担心,但通知发出后,不到几分钟大家就报满了,很多党员也表态作为党员应该先上,更多诠释了我们八局军魂匠心、家国情怀的文化内涵。”

如今,王昌接到了新的任务,负责新项目的前线指挥,由于条件所限,一辆车成为了他的指挥部和临时居所,对于已经交付的洋山港特保区集中收治点,他满怀希望。“我还记得,验收完我们还碰到了接管方舱援沪的医疗团队,当接力棒接到他们的时候,心里热泪盈眶,希望驻场的医生和志愿者能够早日平安凯旋,希望我们能早日战胜疫情。”