站在窗口,缓缓摸出手机,轻轻触摸屏幕,脑海中快速回闪的,却是50多年前的青葱岁月……面对修葺一新的228街坊,已经75岁的著名学者毛时安不禁眼眶有些湿润。曾经,他也是一名工人;曾经,他在工人新村生活了足足42年。

工人新村,究竟承载着“毛时安们”怎样的时代记忆?记录着工人家庭怎样的温情故事、奋斗力量?作为首部以工人新村为题材的大型话剧,《暖·光》将在今年11月8日-9日登陆杨浦YOUNG剧场。记者在日前对该剧编剧管燕草、导演石俊进行了独家专访。

两代作家传承

作品里有很多的儿时记忆

管燕草是著名的“作家二代”,父亲管新生是著名的工人作家。曾经在上海铝材厂工作的管新生,笔下大部分作品都是在描绘工人。历经10年心血,两位管老师曾在2013年写就长达100万字的《工人》三卷本,并在继续打磨了8年之后,围绕着武家几代人的工人生涯,完成《百年海上》的长篇巨作。

长白一村曾经也是工人新村。受访者供图

“缺失工人命运的海派文化是不完整的。”2019年,管新生以长篇纪实文学《工人新村——上海的另一种叙事记忆》,勾勒出自己和一代工人群体的酸甜苦辣。编剧管燕草告诉记者,《暖·光》讲述的全是工人新村里的故事,但并不是纪实文学《工人新村》的翻版,而是全新的演绎,全新的创作。她表示,话剧讲述了张家三代人和师兄李家三代人在建造、扩建、改造工人新村的过程中,从搬入、搬离到再度回归工人新村的经历。

剧情涉及上世纪五十年代单位分配住房、八十年代新人婚房、新世纪旧工房改造等话题,能够引起老上海居民的强烈共鸣。观众将跟随主人公,见证新中国成立后工人生活的变化,重走上世纪50年代初至当下的岁月。

当年工人在新村里的生活场景。受访者供图

“故事是新的,但一些情节和细节,却是我父亲,甚至是我亲身经历过的生活。”管燕草说,“比如,隔壁邻居家做的什么菜,同一楼层的邻居都知道,因为大家当时是公用灶间。大家做了什么好吃的,桌板一架,就能共同享用,甚至咪上一口小老酒……”

放不下的浓浓乡愁

以“小人物”反映时代变迁

上海是全国第一个工人新村诞生的城市。最初,“工人新村”是“幸福生活”的代名词,优先劳动模范和先进工作者入住——每一楼面都有自来水龙头,有抽水马桶卫生间,有合用厨房洗澡间,二楼以上是木质地板,推开窗便是灿烂阳光……工人新村的出现,令入住的工人们告别了棚户和滚地龙,成为当时“上海工人的大喜事”。

当年的曹杨新村。受访者供图

管新生书写《工人新村》之时,做过大量采访,管燕草对很多细节印象深刻。在创作这部话剧的时候,她又与杨浦区文旅局、导演石俊、上海现代人剧社等一起,重新走访长白228街坊、凤城新村、控江新村等点位,进一步感受过去的记忆,对于描绘张家第三代为何要改造、搬回工人新村的篇章,起到了很大的帮助作用。

“我还是希望以‘小人物’的视角,以普通工人的生活,反映整个上海70余年的时代变迁。”管燕草说,观众观演时或许会发现,三代张家人都是以28岁的年纪出现,“是以平行时空的形式,反映三代人的变化。同时,第一代工人张阿根从苏北带到上海的破旧花盆里的一棵银杏树小树苗,也在剧中不断成长变化,见证着工人那种浓浓的乡愁和朴素情感。”

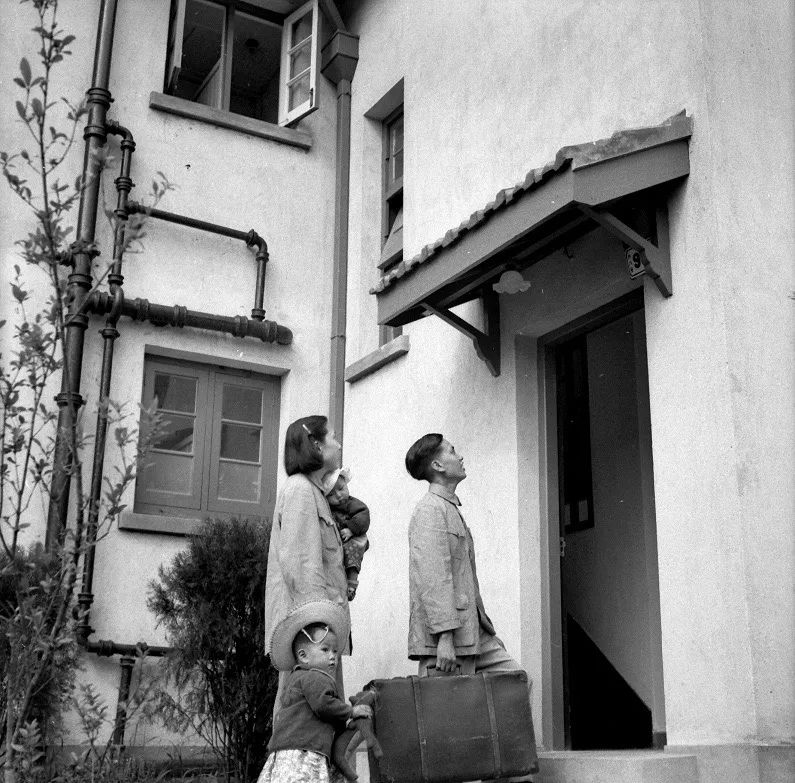

工人当年搬入工人新村的场景。受访者供图

“提起工人新村,人们抱怨它空间小、环境差的同时,却也忘不了邻里间的互动故事。”管燕草期望,通过温情路线的剧情,通过人物复杂的内心情感世界,能够谱写一曲工人新村发展变化的歌谣,而贯穿于时代洪流之中的,是党和政府无比关心关注着工人群体和工人新村的总体思想,这也是她将作品最终命名为“暖·光”的主要原因。

或在工人新村沉浸式演出

折射奋进与创新的力量

值得一提的是,导演石俊也是从工人新村走出的戏剧博士。他告诉记者,这部戏的主体框架已经完成,演员阵容陆续敲定,将于9月底开始排练,演出时长会控制在两小时左右。

改造前的228街坊是当年的“二万户”之一。受访者供图

“工人新村一直在流逝,我们到底该留下什么?应该是那种拼搏奋进的精神。”石俊说,工人新村是一个拥有荣光的地方,现在诸如长白新村228街坊也在改造,也在以不同形式留住时代记忆,他和文艺工作者有义务用戏剧化的语言,表达工人新村里那些人对新生活的渴望,也希望观众能够通过观演,感悟人生,找到自己奋斗的方向。

“工人新村是上海极具地域特色的建筑之一。我排过很多反映上海风情的戏,但在这部戏里面,上世纪50年代的上海其实很多元,全国各地的工人云集在这里,如何体现出浓郁的上海味道,在普通话和沪语之间找到平衡,把这种多元的感觉做出来,这其实是比较难的一个点。”石俊说。

改造后的228街坊成为一个网红打卡地。劳动报记者王卫朋 摄影

《暖·光》由杨浦区文旅局出品,是上海市剧本创作中心重点资助项目、上海市作家协会签约作家项目,同时被列为中国文联2023扶青计划资助类立项项目,由上海现代人剧社与中国文联上海两新文艺基地制作演出。

目前,这部剧集中了老中青三代优秀话剧影视演员,舞美、灯光设计集中了一批上海戏剧学院教授、硕士毕业生,体现了学院派艺术风格。但在未来,《暖·光》或许会呈现出多种版本。

“我们设想再打造一个浓缩版,让它走进园区、社区、校区,让更多人看到工人新村背后的故事。”杨浦区文化和旅游局副局长刘晓莉表示,工人阶级的劳模精神、劳动精神、工匠精神,在新中国发展的道路上一直发挥着巨大作用,杨浦也曾是众多产业工人工作与生活的地方,承载无数的城市记忆,《暖·光》所传递的,正是工人新村故事折射出的奋进与创新的力量。

专家学者高度认可

填补国内话剧题材空白

为了给观众呈现最好的作品,剧作正式发布前邀请著名学者毛时安、陈思和等对剧本加以指导。

当踏入作品发布会所在地长白新村228街坊时,毛时安一时间仿若穿越时空。“我1955年入住杨浦区鞍山四村,直到1997年离开,前后42年。在工人新村渡过了童年、青年,在工人新村读书、生活,结婚、成家、有了女儿。”毛时安回忆,1968年自己参加工作之后,从打虎山路阜新路出发到军工路松花江路红旗电磁线厂上班,为了省下3元公交车费,交给母亲补贴家用,每天都是步行往返,单程50分钟。

改造前的天山路街道新风小区公用灶间。受访者供图

“所以,我刚走到门口的时候,眼里一热,差点流下眼泪。”他告诉记者,自己算好会议的时间,特意提早了几分钟,就是想在附近走一走,看一看,“满师后,我淘了部旧自行车。依然是每天从这几栋1952年建成的‘二万户’工房路过,面对被保护抢救下来,修茸一新的房子,我百感交集,所以,到了之后,我在窗户前面沉思许久,拿手机拍了几张照片,可以说,小管重续了我们上海工人后代的‘乡愁’。”

毛时安表示,描写工人新村的作品在中国话剧界从未有过,《暖·光》以艺术手法展现中国共产党切实改善工人阶级生活水平的举措,填补了话剧题材的空白,也许能成为工人新村在艺术作品中的第一幅画像。

今天的228街坊变成了一处商业中心和景点。受访者供图

复旦大学文科资深教授、杨浦区作家协会会长陈思和表示,工人新村不仅是一种历史的怀旧,更有象征意义。“新中国让工人有了主人翁的地位和意识,创作中加强了人与人之间情感的塑造,突出了工人新村这一象征的特殊意义。”

“这部剧是给上海人看的,但也是给外地人看的;是给在工人新村生活过、有深切怀念的人看的,也是给不了解工人新村的人看的。”中国戏剧家协会顾问、中国文艺评论家协会顾问罗怀臻认为,“这是上海一段历史文脉的展现。”

党的二十大上强调:“不论时代怎样变迁,不论社会怎样变化,我们党全心全意依靠工人阶级的根本方针都不能忘记、不能淡化,我国工人阶级地位和作用都不容动摇、不容忽视。”

与会专家普遍认为,这部剧有70余年、几个时代的生活缩影、集体情感,书写的是对工人新村的无限依恋,书写的是对生命的深层思索,过去、现在、将来……所有的挣扎、迷茫、无奈、欢笑、泪水、努力和奋斗,最终化为了每个人物心中和舞台上的那抹暖和光,希望管燕草重新打磨之后,可以在今后改编成小说,也可以拍电影,拍电视剧。

头图为改造后的228街坊。劳动报记者王卫朋 摄影