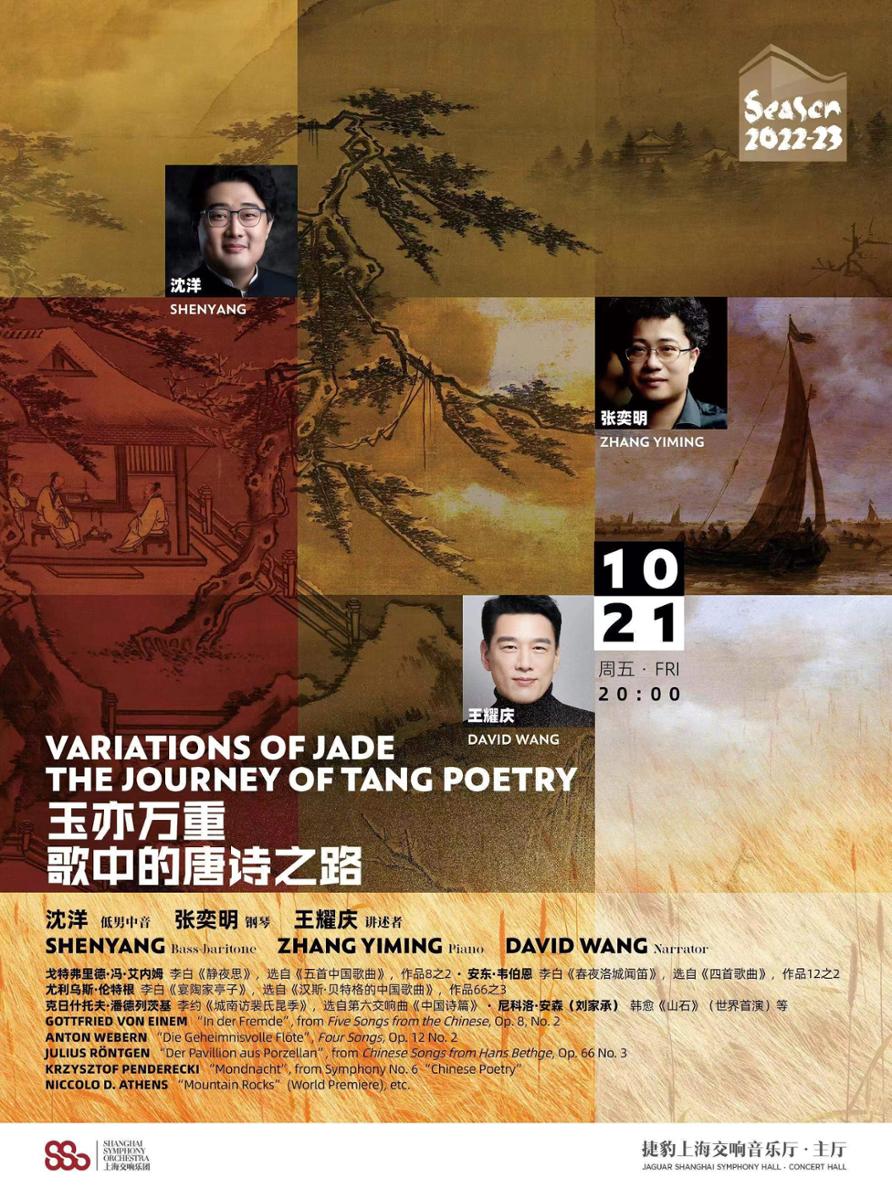

从李白的《静夜思》到杜牧的《江南春》,从张继的《枫桥夜泊》到张若虚的《春江花月夜》,10月21日晚,上海交响音乐厅奏响了一场特别的音乐会。低男中音歌唱家沈洋,携手钢琴演奏家张奕明、讲述者王耀庆,用七国语言、22首以中国唐诗为题材创作的艺术歌曲为观众唱响了“唐诗之路”,也让中国文化与世界音乐同频共振。

历经十年搜集

一首唐诗唱出多重韵味

谈起这场音乐会的创意,沈洋的思绪回到了十多年前,“那时我就开始关注国外的作曲家,以中国诗词或中国元素、中国故事为基础创作的音乐作品。仅我知道的,包括歌剧、管弦乐、钢琴曲、艺术歌曲等就超过500首。”于是,在一场音乐会中集中演唱世界各国作曲家谱写的中国题材作品的念头一直萦绕在沈洋心头。

为了心中所想,整整十年里,沈洋在演出之余潜心挖掘、搜集曲目,最终选定了此次音乐会的曲目单。其中既有奥地利作曲家汉斯·加尔为《春江花月夜》的谱曲之作,也有捷克作曲家帕维尔·哈斯笔下别有韵味的《望月怀远》。

一首李白的《春日醉起言志》更是被不同时代、不同国度的音乐人谱写出了不同的旋律。记者了解到,在这场音乐会中,沈洋用三种语言唱出了这首唐诗背后的多重韵味。“德文版就像一个欧洲人的饮酒歌,英文版有绅士微醺的感觉,中国作曲家叶小纲的《大地之歌》则更加含蓄内敛。”

七国语言演绎

“误读”带来独特意境之美

在沈洋看来,尽管中国唐诗有其独有的意境,翻译界也素有“诗不可译”的说法。但语言毕竟是诗的载体,而非诗的囚笼,有时“误读”也会流露出一种文化差异之下独特的意境之美。

就像此次音乐会中的22首艺术歌曲,“外国作曲家在创作时,并非简单地从诗歌的字面意思来翻译,而是融入了他们对诗歌的理解、思考和共情,所以他们通常会用自己的母语进行创作。”也是因为这样,在这场音乐会中,观众可以听到沈洋用汉语、英语、德语、法语、捷克语等7种语言演绎这些作品。

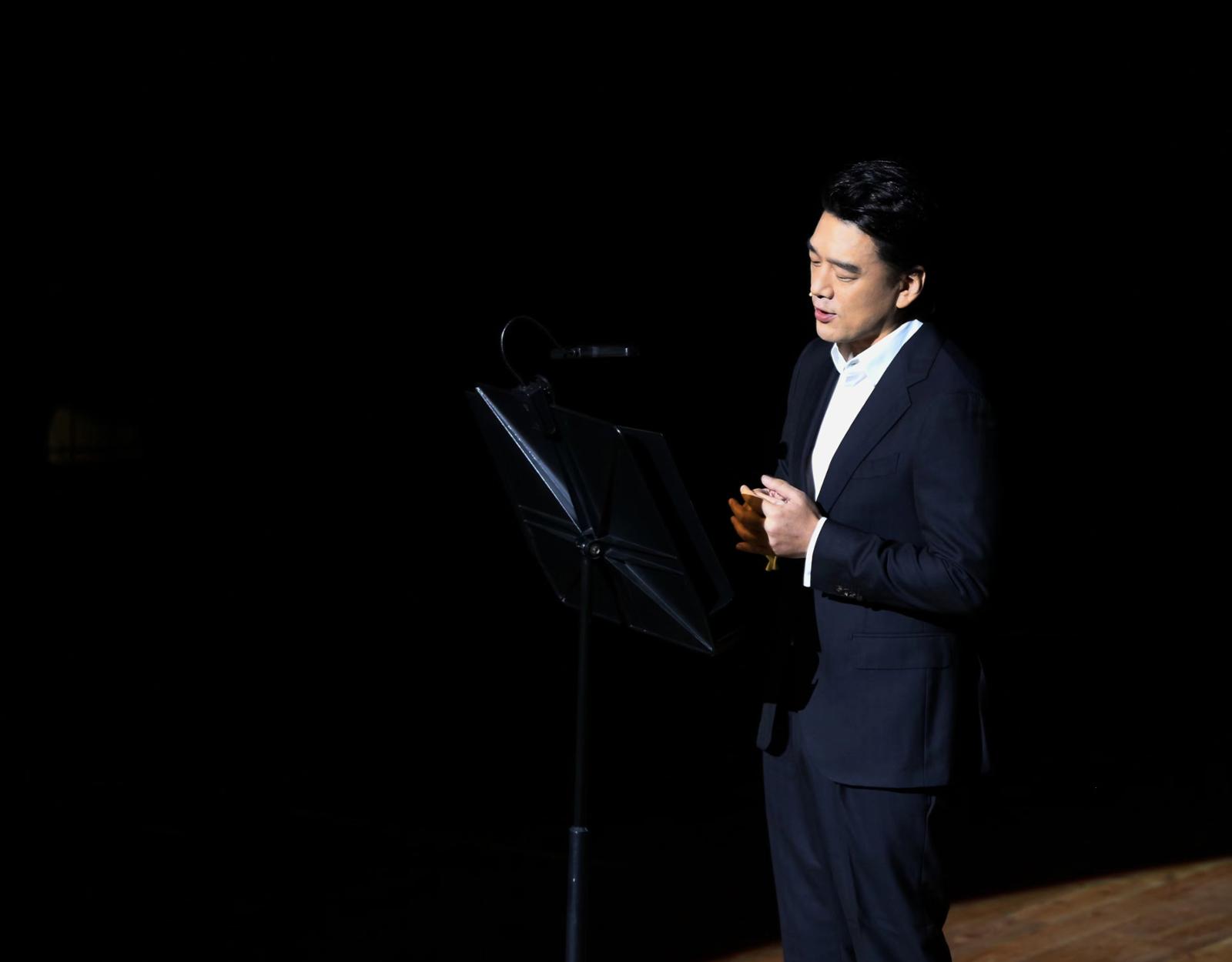

不仅如此,作为讲述人,演员王耀庆还在音乐会中以唐音诵读起了诗歌,并讲述了一首首作品背后的故事。加上张奕明弹奏的钢琴之声,那些融入中国人文化血脉的唐诗名篇穿越千年,在音乐、诗歌、翻译、历史的多元交织中扑面而来,让人有种“便引诗情到碧霄”的酣畅。

90%为中国首秀

谢绝掌声感受文化余韵

收百世之阙文,采千载之遗韵。沈洋告诉记者,他把这场音乐会的名字定为“玉亦万重”,就是希望借“玉”这一中国的美好象征之物,展示中华文化的万重变化和多样魅力。

“我们一直在思考如何讲好中国故事,你看这次演出的曲目,90%都是首次在中国亮相。这些歌曲鲜为人知,但可以看出,早在一百多年前,世界很多国家的人已经开始用他们擅长的艺术来讲述中国故事了。”

而如今,热爱中国文化、为中国诗歌谱曲的作曲家也越来越多。此次音乐会中有首世界首演的作品,是美国当代作曲家尼科洛·安森创作的《山石》,其灵感就来自韩愈的同名诗歌。

在沈洋看来,中国文化的魅力远比人们想象的要大、影响更深远。因此,不同于常规的音乐会,此次演出特意不设掌声。“我希望把掌声留给这些作品的创作者,观众可以安静地聆听,自己去感受,千年之后,这些诗歌在我们的内心中究竟能引起怎样的波澜和余韵。”

(上海交响乐团供图)