疫情依然时有反复,但在上海,复工复演以来,演剧院、文博馆等各类文化场所反而“更忙了”,种种智慧和创新之举,让上海文化“化危为机”,保持活力。

上海的文化创新,给观众的直观感受,首先是外在之美,是展台的迭代升级。前一段时间,上海音乐厅推出的超酷炫灯光秀,刷爆朋友圈;前几天,又是他们,把阳春白雪的歌剧搬到音乐厅阳台,与近百年历史的建筑物完美融合。

除此之外,虹口刚开业的商业地标今潮8弄,以天地为幕,把艺术展览搬到了老式里弄。上海大剧院打造“A+艺术空间”,完成场馆功能升级,包含餐饮、文创、展览、开放舞台、亲子活动等内容,让剧院的白天也能精彩开场。文化广场的户外演出频次增多,就连上海儿童艺术剧场,也把专为亲子定制的音乐会首次开到户外。

上海的文化创新,是与新技术的融合与拥抱。疫情之初,演职人员和剧院职工直播、带货、云排练、云演出,如今,诸如大剧院和上交音乐厅,线上版的音乐会和演出已基本成为常态。“线上”“云端”形式的强势加入,反而加大了上海影视两节的海外影响力,是“中国故事”走向海外更坚实、更全面的助力。

上海的文化创新,更是一次服务内核的升级。文化广场改版微信订阅号“复兴中路597号”,从以往的围绕剧目宣发拓展为文化生活服务方式的综合内容平台。原本,受困于人员的培养和调配,受困于巨大的租金压力,对文艺院团来说,不太轻易尝试驻演。但在疫情仍然影响的当下,驻演团队、安全驻演的剧场如雨后春笋,上海评弹团把演出驻扎在了古韵古香的城隍庙,解决观众欣赏高雅艺术之渴望,把演出真正送到市民身边。

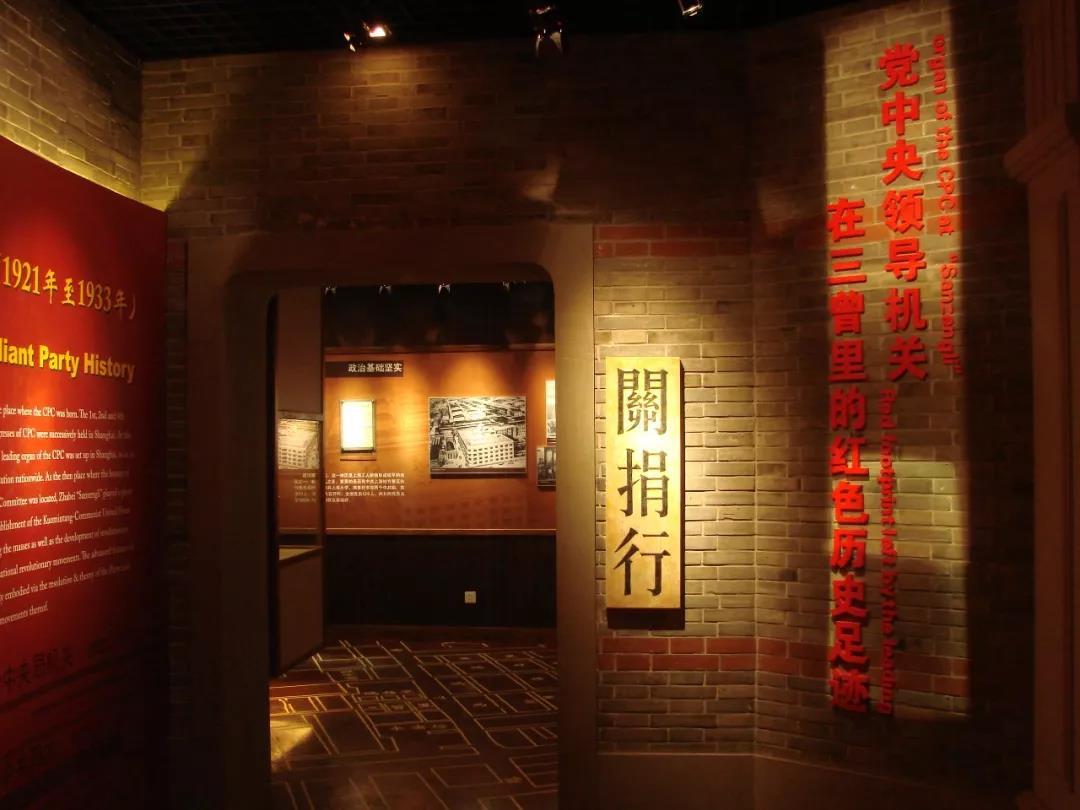

文化是有力量的,实则直接反哺经济发展,虚则涵养人心向上,是提升城市能级和核心竞争力的重要支撑。上海具备丰富的文化资源,红色文化、海派文化和江南文化百花齐放,以迎接建党百年为契机,从一大会址纪念馆的多维保护和开发,到“三曾里”( 中共三大后中央局机关)以密室逃脱游戏的方式,呈现沉浸式党课,再到“5G+VR”等全新场景呈现,红色文化与技术、模式、业态、场景等融合发展,也已经融入上海这座城市的奋斗历史与生活日常,触手可及又蓬勃向上。

根据上海“十四五”文化建设规划,上海将聚焦重点产业推动“两中心、两之都、两高地”建设,光是在人民广场区域,就有数十家剧院,共同组成“演艺大世界”,这些昔日汇集全球各类顶尖演艺资源的剧院,非但没有因全球疫情而停摆,反而将疫情期间的诸多新玩法、新花样,逐步升级改进成为一整套提升城市公共文化品质的服务体系。

发展文化产业是建设社会主义文化强国的重要内容,契合广大人民对美好生活的向往。下好发展“先手棋”,占领创新“制高点”,于智慧中谋求更广阔的文化产业空间,让舞台艺术真正浸润普通人的日常生活,全体文化工作者的共同努力,正在让“上海文化”真正服务于城市发展,成为城市高质量生活的引领者与倡导者。

我们需要这种创新,也享受这种创新。这种文化的参与感、获得感、幸福感,是所有工作和生活在上海的人们最为骄傲的一部分,更是擦亮上海文化品牌,提升上海城市软实力,加快建成更加开放包容、更具时代魅力的国际文化大都市的题中应有之义。