骑行不仅是一种通行方式,如今也成为一种颇为流行的生活趣味。9月29日起,八集系列纪录片《骑行中国》即将在西瓜视频全网独播,该片记录了国家地理频道前摄影记者、撰稿作家、骑行家彼得·克罗斯比时隔27年后重回中国,在新时代重游往昔骑行路线的骑行之旅,通过与27年前他拍摄的资料对比,带观众感受中国社会的发展轨迹。

"自行车对我来说,意味着一种自由,一种力量。自行车仿佛是我的延伸。"绵延曲折的骑行轨迹勾勒社会棱镜,自行车和自行车道是彼得对北京的第一印象,在晚上骑车尤其令彼得印象深刻。

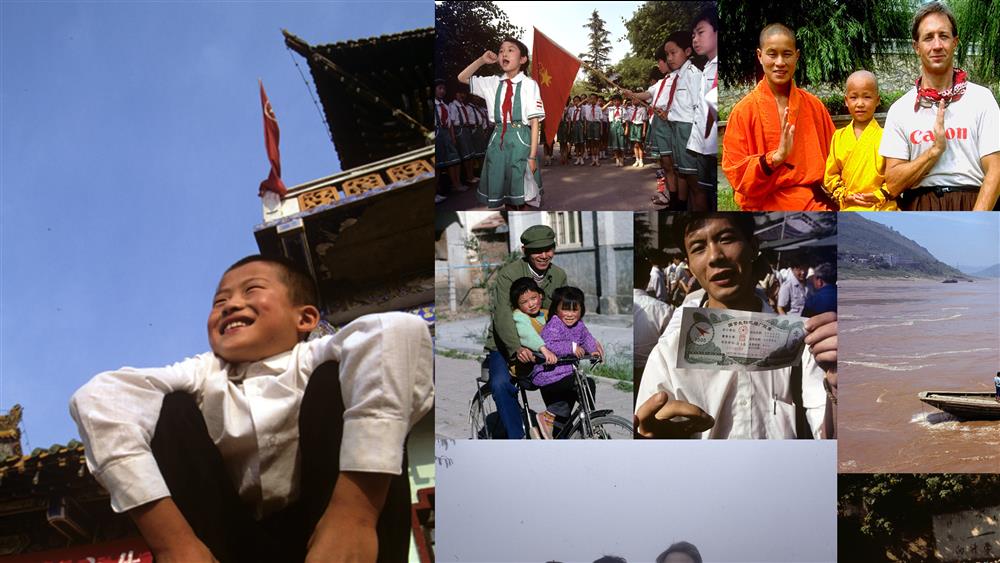

彼时的中国,几乎人人有自行车。作为一种重要的交通工具,自行车就像一辆家用小轿车一样,承载着很多人的生活。通常,两三个人坐在一辆自行车上,女孩子坐在后座,小孩子会坐在前面,或者装一个宝宝椅。它有很大的金属刹车,有着弹簧的宽敞的座位,巨大的车铃在街巷间发出清脆响亮的铃声。

如今,中国已然形成了非常浓郁的骑行氛围,有非常专业的自行车爱好者组成的团体,形成了具有代表性的、别具一格的自行车文化。在自行车文化的形成与发展中,彼得可以清晰地感知到中国制造业的发展与进步。

《骑行中国》通过讲述个人故事反映了改革开放的巨大成果。小中见大的创作意图的完美实现得益于主人公彼得独特的经历,为故事带来的天然戏剧性,也得益于珍贵的影像和图片资料以及全过程纪实拍摄累积的大量素材。

1994年,彼得·克罗斯比骑着飞鸽公司为其定制的紫色山地车,从北京到香港,穿越城市与乡村,完成了3000多公里的骑行,拍摄了19400张相片,录制了80小时视频,写完了15本日记,走过了12段路程,途中历经了11次爆胎,1次住院。

在彼得的记录中,曾经白色的衬衫、蓝色的工装裤、样式单调的二八自行车曾是最为街道上最为常见的生活元素。时隔27年,中国社会的变化如此巨大。自行车车店里品牌多元、各式各样的全套骑行装备颜色丰富且性能过硬;曾经简陋的学生宿舍如今已经变得现代、时尚;曾经坑坑洼洼、还是建筑工地的三环现在已然成为巨大、便捷的交通链。

影片基于彼得对于中国文化的理解,同时跨越了创作团队的客观纪实、中国人民的自我呈现,以及其与中国有着深厚情感的外国友人的多元视角,运用对比的方式,细腻且理性地呈现中国改革开放以来的巨变。

彼得说:“我很清楚,很多西方人,他们不理解中国,他们不知道中国是怎样开始发展、开放以及转变。”他迫切地想要向世人展示这一时刻,他希望让更多人能与自己一样亲眼看一看中国的变迁。

在中国孩童充满稚气的"你喜欢汉堡吗?"的提问声与彼得记录下的中国人民灿烂笑容的交相辉映中,中西方人民对于彼此以及世界文化的好奇与热情显露无疑。