东京奥运会已经落下帷幕,中国代表团成绩喜人,其中,上海体育健儿在5个项目有6人次勇夺奥运冠军,另有4银2铜的奖牌收获,创历届奥运会参赛最好成绩。当人们感叹运动员和教练员的辛勤付出的同时,还有一个重要因素不可忽视,就是科技的力量。

而上海作为高科技企业的聚集地,也在这场“奥运攻坚战”中发挥了尖刀兵的作用,通过各种现代科技为运动员的日常训练和赛场发挥提供保障支持,更为中国竞技体育的发展插上了腾飞的翅膀。

上海小花惊艳东京,背后有个“隐形教练”

本届奥运会,中国跳水“梦之队”可谓吸睛无数,许多网友用“水花很小,后浪很强”来形容他们的表现。而来自上海的“05后”姑娘陈芋汐就是其中一位压出小水花的后浪。

东京奥运会上,陈芋汐在10米台上先后斩获一金一银。除了自身的刻苦训练和教练的悉心指导外,高科技的训练设备和手段也是这位上海小花惊艳东京的秘诀之一。

据了解,备战东京奥运会的周期里,恰逢陈芋汐生长发育的高峰期,半年时间里,她的身高从1米46蹿到了1米54。就在这时,上海体育科学研究所配合国家跳水队,开始对陈芋汐进行个性化的膳食评估与指导、机能测试和定期问卷跟踪调查其睡眠和焦虑情况,有效帮助运动员克服了生长发育给身体机能和训练状态带来的种种挑战。

不仅如此,国家队的一位“隐形教练”也成了陈芋汐迅速成长的幕后英雄。因为跳水是一项高速运动,从起跳到落水只有短短两秒钟,如何精确分析运动员动作的细微偏差是训练过程中的一大难点。为此,中国跳水队在训练中引用了国内首个云端3D+AI跳水训练系统,对动作、姿势等进行针对性的训练。

具体地说,云端的3D视觉技术,可以实现运动员三维姿态重建,对跳水动作进行精准量化评估,而教练员和运动员也可以借助AI系统,对训练视频进行高效回顾、横向对比和纵向评估。

比如,对于运动员的跳水过程,以前教练很难通过肉眼捕捉到所有细节,而AI教练却可以精准地记录下运动员的起跳高度、入水角度、24个关节角速度等等。在后期指导上,以前教练员会给出一个提升方向,但换做AI教练,却可以给出精准的建议,比如起跳高度再高多少厘米等等。据悉,有了这位高科技教练,运动员的训练效率可以提升20%。

水上健儿创佳绩,复旦科技尽显“风流”

除了跳水池,在东京的另外一片水域里,中国奥运健儿也频传佳讯。7月28日至31日,中国队在赛艇、皮划艇、帆船帆板等项目中先后摘金,创造了中国水上运动前所未有的辉煌。其中,刷新世界最好成绩的女子四人双桨队里,有两位姑娘来自上海。而卢云秀在女子帆板比赛中为中国队赢得第20金的背后,同样有上海力量的支撑。

原来,中国帆船帆板队此次征战东京的技术保障就得益于复旦大学信息科学与工程学院的高级实验师朱谦和他的科研团队。为了在大赛前给中国的水上健儿们提供更加精准的有关赛场水文情况的分析报告,朱谦团队在奥运会前1年就前往日本的比赛现场进行实地勘察。两个月里,整个团队天天泡在海上,针对海面上的风速、风向变化和同一个赛场不同位置的海水的流速以及流向分布差异进行监测和数据采集。

随后,他们又通过这些数据建立了科学模型,为运动员和教练员们提供赛前的科学预测。尽管是基础性的工作,但如今来看,这每一项数据其实都是中国水上健儿们站上奥运最高领奖台的稳固基石。

事实上,在2012年伦敦奥运会上,上海帆船运动员徐莉佳在比赛中借助科学的分析大胆改道,最终反败为胜,实现了中国帆船项目奥运金牌零的突破。当时,徐莉佳的底气就是来自于朱谦团队的技术支撑。而从2012至2021,近10年来,这支上海团队一直在与国家体育总局水上运动管理中心、上海市水上运动中心等单位合作,通过科技的力量助力竞技体育发展。

高校成沃土,奥运会背后是一场科技“军备竞赛”

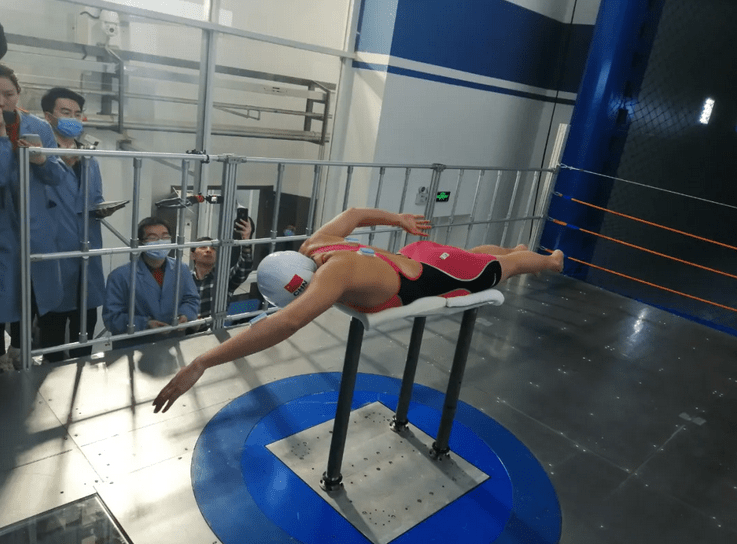

其实,大多数顶尖运动员的日常训练都与现代科技息息相关,比如游泳运动员专业竞速的流线型泳衣,举重队的科研监测实验室、机体恢复实验室等。本届奥运会,除了跳水、帆船项目,在其他运动队,科技所带来的变化也在发生。比如头戴金凤凰头盔的上海天使,在场地自行车女子团体竞速赛上成功卫冕,在她的背后就是上海体育科学研究所四位科研人员长达4年的科研攻关。

而在上海杨浦区,一所高等院校更是早已成了“科技+体育”的成长沃土,这就是上海体育学院。据悉,在东京奥运会备战周期,上海体育学院围绕奥运的科研项目就达到了40多项,100多位科研、体能训练、管理保障等工作人员服务保障国家队的训练工作。东京奥运周期里,这里还是中国三人篮球国家队的训练基地之一。在一个半小时内斩获两枚奥运金牌的泳池“小哪吒”张雨霏,她背后的科研保障团队也有两人来自上海体育学院。

事实上,多年来,上海体育队运动科学一直十分重视,科技助力体育的发展思路也在上海得到越来越多的实践。2017年,上海同济大学就和创冰科技携手,从应用数学角度出发解析现代足球运动发展趋势。十四五期间,上海又以打造崇明体育训练基地为主,建立了上海竞技体育科研中心和医疗康复中心,两个中心均对标国际领先、国内一流标准。

从刚刚结束的东京奥运会来看,科技正在竞技体育中发挥着越来越重要的作用。88枚奖牌背后,不仅是中国竞技体育的腾飞,也让全世界看到了与中国运动健儿一起逐梦的“中国科技”力量。而未来,相信这样的科技“军备竞赛”会愈演愈烈。

可喜的是,无论是在奥运赛场,还是科创竞争中,上海都不负所望成为了这场“更快、更高、更强”的竞逐战中的尖刀兵。“我们希望把每一个训练场都做成实验室,运用数据和最新综合科技集成,为竞技体育的发展多做一些事情。”东京奥运会中国体育代表团副秘书长、上海市体育局局长徐彬说。

图片来源网络。