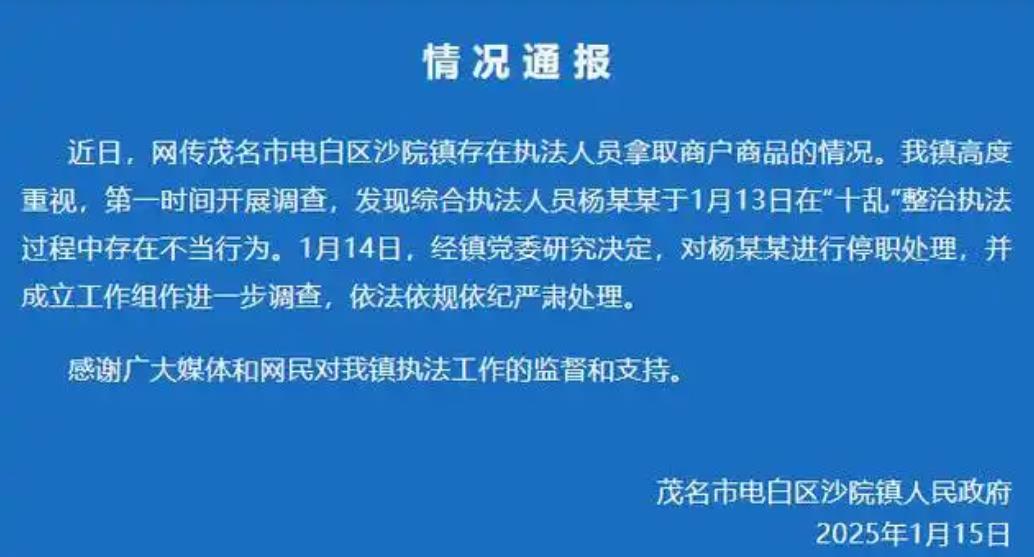

近日,“一执法人员被指‘白拿’商户商品”在网络热传。1月15日,广东茂名市沙院镇政府发布通报称,涉事的综合执法人员杨某某在“十乱”整治执法过程中存在不当行为,已对其停职处理,并成立工作组进一步调查。当地综合执法部门工作人员表示,此事系执法人员督促商户不要出店经营,拿走商户的东西“吓唬吓唬”。

未穿制服未亮证件,下车拿上商品,而后拎着就走……动作熟练,一气呵成,只留下商户和围观路人“原地呆住”。短短的监控画面,深深刺痛了公众的神经:不付钱的“白拿”,是不是明晃晃的吃拿卡要?“吓唬吓唬”的所谓回应,从执法部门工作人员的口中说出,更显荒诞,因为“吓唬执法”与法治精神有悖,也直接损害了执法队伍形象和政府公信力。

文明执法,是法治政府建设的题中之义,也是维护市井烟火气和地方营商环境的必然要求。1月10日,国务院新闻办举行的新闻发布会上还表示,要坚决防止粗暴执法、随意执法、趋利执法和不文明执法。然而现实中,不文明执法并不少见。有的直接将路边摆摊商贩的车辆工具等装车运走,有的将小商小贩的水果生鲜摔碎踩烂,更有在执法过程中与摊贩“打成一片”的。类似执法行为每每被曝出,都引发舆论质疑,也折射出规范执法行为、提升执法水平的紧迫。

行政执法工作面大量广,面对的对象和情形具体复杂,虽然要有法必依、执法必严,但也要宽严相济、过罚相当。执法既有力度又有温度,对执法部门和执法人员提出了更高要求。具体到“白拿”商户商品一事,据当地工作人员介绍,“上级经常来督察,商户们出店经营影响市容,执法人员多次警告、整治无果”。这无疑提出了更大的现实课题:如何平衡好城市市容环境与经营需求、营商环境的关系;怎样在执法过程中把握好“情理法”的平衡;在具体的整治行动中,除了毫不留情地“堵”,是否能有“疏”的智慧和手段?

一次“坏”执法所产生的不良效应,可能需要数十上百次的文明执法来弥补。这可不是“吓唬”。